三浦半島のつけ根に位置し海に面している神奈川県逗子において、2020年10月10日に「螺旋の映像祭」が奇しくも台風というもうひとつの螺旋の到来とともに開催された。この映像祭では、その名が表す通り、まさに螺旋の渦のなかに呑まれたかのように、展示上映された作品たちがさまざまなやり方で互いに遭遇し関係を結んでいた。本稿では、上映プログラムの作品に焦点を当てるが、あえて上映順に検討していくことをせずに、鑑賞者である私の思考の渦という螺旋のなかに鑑賞体験を一度投下した上でモンタージュ的に再構成してこれらの作品群を論じてみることにしよう。

逗子で開催された映像祭を論じるからには、映像祭の会場からもほど近い逗子の海が登場する作品から始めるのがここではふさわしいであろう。仲本拡史の『Lager Than Life -short version-』は、韓国のアーティストであるナム・ファヨンに向けた仲本からの映像書簡によって構成されている。かつてジャン=リュック・ゴダールは『JLG/自画像』で自画像としての映画を提唱し、かわなかのぶひろと萩原朔美やジョナス ・メカスとホセ・ルイス・ゲリンは映像による往復書簡を試みているが、それらと比較して仲本のこの作品は、自分自身を描く自画像でも2人のやり取りである往復書簡でもない中間的な形態を取っていると言えよう。だが、そのことはむしろ積極的な意味を帯びており、本作は、基本的に自分の周りのこと語りつつ、書簡の相手であるナム・ファヨンのこともつねに意識しているという形で、自画像と往復書簡とは異なる新たな広がりを獲得しているのである。こうした(一方からの)映像書簡という形式は逗子の海という映像の主題とも密接に関連していると考えることもできるだろう。本作において海は基本的に逗子というある特定の場所に面している海(つまり逗子の海)としてあるが、同時に共通のひとつの海として仲本のいる逗子とナム・ファヨンのいる韓国をつなげていることも意識されている。書簡も海も、ここでは離れた者同士を結びつける役割を果たすものとして存在しているのである。

だが、海は結びつけるだけでなく、同時に切り離すものでもある。何もかも無媒介的に接続してしまうとしたら、そこには危険も伴うだろう。切り離す役割をもつ海の消滅そして直接つなげてしまうことの危険性をテーマにしているのが玄宇民の『逃島記』である。この作品は、2049年に30歳となった人間が、自分が生まれた年である2019年に、自分が生まれた香港の離島を訪れるという多少SFチックな想像上の語りと、2019年に香港の離島で撮影された映像から成り立っている。その想像上の語りによれば、現在、つまり2049年には離島はもはや離島ではなく、「海は時間をかけてなくなった」のだという。このことは、本作が制作された2019年において、反対デモが盛んに行われていた逃亡犯条例「改正」案などに見られるように、その距離を無化するかのように香港が着々と中国本土へと吸収されつつある様を、離島の消滅という架空の事態を通して寓意化していると考えられるだろう。本作において、想像上の語りをナレーションするのは女性である一方、実際に画面に多く登場する主人公的存在(主に後ろ姿ばかりが映される)は男性であり、さらに想像上の語りは2049年から行われる一方、映像は2019年の情景を映し出しているといったように、ナレーションと映像との間にはさまざまなズレが生じている。こうした形式上・意味上のズレに、すべてを無媒介的につなげてしまうことに抗おうとする意志を読み取ることもできるのではないか。

山城知佳子の『チンビン・ウェスタン 家族の表象』でもまた、海、特に沖縄の海が重要な要素になっている。タイトルにある「チンビン」とはクレープ風の沖縄のお菓子のことであり、「チンビン・ウェスタン」という風変わりなタイトルは、1960年代から70年代前半にイタリアで撮影された「マカロニ・ウェスタン」という名称を意識したものであろう。「家族の表象」という名の通り、辺野古の新基地のために埋め立て用の土砂採掘を行っている夫と専業主婦の妻そして2人の子供から成る家族と、その昔祖先を海の遭難から守ったと伝えられる「天船」を祀った御嶽を守る老人と孫という2つの対照的な家族を中心に本作は展開する。そもそも「チンビン・ウェスタン」というタイトルに、アメリカの価値観(ウェスタン)に依拠する者たちと琉球の価値観(チンビン)を守ろうとする者たちとの対立がすでに表されている。しかし、こうした対立は一見したほど単純明快でも相互排他的でもないところもまた本作は示している。前者の家族では夫婦は両者とも時折、夫の仕事に対する後ろめたさを示し、後者の家族では老人は家で、アメリカ由来のスパムを食べ琉球コーラ(まさに琉球とアメリカの相互浸透を示している商品名だ)を飲み、孫娘はウェスタン風のバーで働いているのである。現在に至るまで長年、こうした価値観の対立と相互浸透が沖縄の歴史において継続していることを本作は表現していると言えよう。

久保ガエタンの『My body is my laboratory』では、人間と人間以外の生物、特にイルカやカブトガニといった海の生物との異種間交流がテーマになっている。そして、人間と異種生物とのそうした交流や交感を探っていくことが不意に、久保の父親や先祖へとつながってしまうところにこの作品の特徴がある。したがって、薬物を摂取するかのように久保がまず鼻から塩を吸ってから口で水を飲みカブトガニを仮面のように自らの顔に掛ける最後のシーンは、久保の父がロンドンでドラッグを体験した話が作品内に登場すること、久保の先祖が海水から塩を精製する仕事をしていたのではないかと語られることと合わせて考えるならば、塩と水を体内に摂取して海水を生じさせることで久保が彼の祖先そしてカブトガニという異種生物の両方とつながっていることを端的に表現していると考えることができる。本作は、海を通して異種生物だけでなく自らの先祖とのつながりも示すことで、人間と異種生物との根源的な結びつきを描き出しているのである。

荒木悠とダニエル・ジャコビーによる『マウンテン・プレイン・マウンテン』もまた、人間と異種生物との交流である競馬を題材としている。それも通常の競馬ではなく、騎手と重量物を積載したそりを馬が引く「ばんえい競馬」が取り上げられている。通常、ばんえい競馬に関する映画と言ったらドキュメンタリーのようなものを想像するだろうが、本作は、そもそも競馬の主役であるはずの馬も実際のレース・シーンもほとんど登場しないというきわめて特異なやり方でばんえい競馬を扱っている。それでいて、この作品は、ばんえい競馬に関する簡単な説明、騎手が馬を操る様子を馬なしで示すシーン、レース前に観客が新聞を見ながら予想している姿、裏方を映したシーン、祭太郎による声のパフォーマンス(これが実際のレースの盛り上がりを声で表していると考えられる)、双眼鏡でレースを見ているらしき観客の姿、着順判定が行われているところ、といったように、ほぼ馬や実際のレース以外のシーンのみを用いて、レースが行われている流れや雰囲気を忠実に表現しているのであり、所々で実験的な映像を挟みつつも、オーソドックスなドキュメンタリーと異なったやり方でばんえい競馬のドキュメントとなっているのである。

半分獣、半分人間というように人間と異種生物との融合である牧神(半獣神)が主人公として登場するステファヌ・マラルメの詩『半獣神の午後』そしてそれに基づくヴァーツラフ・ニジンスキー振付のバレエ『牧神の午後』をモチーフにしているのが高田冬彦の『Afternoon of a Faun』である。本作は、特にニジンスキー版の翻案と言ってもよいものであり、したがって、ニジンスキー版と高田版とを比較検討することで高田版の賭け金が明瞭になるだろう。ニジンスキー版では、牧神はニンフたちに求愛するが、ニンフたちは恐れをなして逃げていき、残された牧神はニンフの落としたヴェールで自慰を行う。すなわち、そこでは牧神が能動的・一方的にニンフに求愛行為を行い、最後は自分で満足するのである。高田版では、眠りに落ちた牧神は夢のなかで、自撮り棒で自撮りを行いニンフたちに全く興味を示さないが、そうした牧神をニンフたちはさまざまな形で嬲り続ける。牧神は自らへのニンフたちの行為を受動的に受け入れるのみであり、夢から覚めた牧神は自分が夢精していたことに気づく。このように、ニジンスキー版と高田版との間では、牧神とニンフとの間で能動性と受動性との、そしてそれらに伴うジェンダー・ロールの転倒が生じているのである。

高田作品で牧神は、自分がニンフたちに嬲られるという夢のなかの別世界へと入り込んでいったが、金井啓太の『追憶と槌』では逆に、過去という別の世界へ入っていくことの不可能性が問題となっている。本作は、ダム建設のために水没してしまった、岩手県にかつて存在した湯田町を題材としている。終盤部分で、ブルトーザーを用いて雪でつくられた分厚い壁状のものに、水没する前である昔の鉄橋の写真をプロジェクションし、そこに作家自身が何度も体当たりするシーンがある。いくら力強く壁にぶつかっていっても、雪の壁に阻まれてそこに投影された過去の風景のなかに入っていくことは不可能である。むしろ体当たりを繰り返すことで雪壁が削れていき、なかに入り込むどころか壁の上の風景は歪んでいってしまう。加えて、かつて「かまくら」をつくりそのなかで遊んだという話がこのシーンの冒頭で語られているので、壁状の雪の大きな塊は過去のかまくらをも指し示しており、水没前の風景だけでなく昔親しまれたかまくらへ入ることへの不可能性もまた同時に表していると理解できるだろう。

金井の作品は、過去に存在し今では水没してしまった湯田町という街をめぐるものであったが、吉開菜央の『Wheel Music』は現在の街の様子を音楽的に再構成した作品である。しかし、「音楽的」と言っても、音のみが重視されているのではなく映像にも等価な意義が与えられており、映像の中に映るものもまた音楽的な再構成を被っているのである。音と映像は時折離れつつも関連し合い、音楽的には自転車の車輪の回るカタカタという音、そして映像的には自転車の車輪を中心に円形の回転するものを基調にして、街中で交わされる会話や様々な音、街の人々や他の生き物の映像も合わせて、街における音と映像のシンフォニーが描き出されていく。

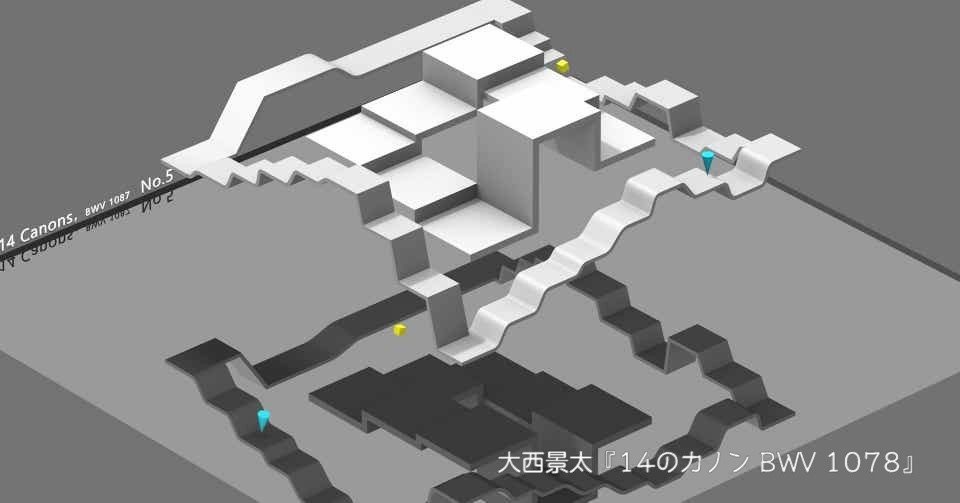

吉開の作品とはまた異なった形で、音楽と映像との関係を探究しているのが大西景太の『14のカノン BWV 1078』である。本作は、バッハの「14のカノン」の構造をアニメーションで立体的に視覚化したもので、映像の構造がバッハの音楽の構造を忠実に反映する形で構成されている。バッハの「14のカノン」の構造は幾何学的かつシンメトリックであり、個々のカノンの構造そしてカノン同士の関係をアニメーション映像が分かりやすく俯瞰的に示しているのである。映像作品にとって映像と音(ゴダール風に言えば「ソニマージュ」)は最も重要な2つの要素であるが、吉開の作品と大西の作品は映像そして音、さらにそれら2つの間の関係をそれぞれ対照的なやり方で扱っていると言えるだろう。

逗子の海から始まってバッハのカノンまで、9つの作品と途中で遭遇しながらわれわれは映像の螺旋のなかを経巡ってきた。それは、映像という媒体固有の問題、芸術固有の問題だけにとどまらず映像を通して現代における出来事や社会と出会うことでもあった。本上映プログラムには今まで互いに結びつけて考えてこられなかった作品もあるかもしれない。だが、「螺旋の映像祭」という渦のなかでそれらが新たに関係しあう様を発見することで、われわれは今後も映像の螺旋の渦のなかで目眩を起こしながらさまざまな映像と出会っていくきっかけを得ることができたのではないだろうか。

菅原伸也|Shinya Sugawara

美術批評・理論。1974年生まれ。主な仕事に、「質問する」(ART iT)での、田中功起氏との往復書簡(2016年4月〜10月)、『美術手帖』2016年8月号での奥村雄樹インタビューの聞き手、ウェブ版「美術手帖」でのレビューがある。最近の論考に、「岡本太郎の「日本発見」—岡本太郎の伝統論と民族」(『パンのパン 04』)など。@shinya_sugawara

https://sugawarashinya.wordpress.com